Dieser Tage bekam ich eine Mail von einem Freund, der mir mitteilte, dass das Buch, das wir gemeinsam publiziert haben, in einer der beschriebenen Kirchen nicht mehr ausgelegt wird, weil die Gemeinde sich über meine Beschreibung ihres Kirchenfensters geärgert habe. Das ist für mich deshalb interessant, weil ich mich gerade mit dem intellektuellen Zustand der evangelischen Kirche beschäftige, damit, wie viel Freiheit und wie viel Kultur in ihr möglich sind und inwiefern die Kirche gerade jener Ort ist (als Christengemeinde in der Bürgergemeinde), an dem sich zeigt, was die Bestimmung von Kultur in der Gesellschaft ist. Meine Sicht dieser Dinge ist seit einigen Jahren sehr skeptisch, weil mir die Evangelische Kirche zunehmend als (H)Ort instrumenteller Vernunft erscheint, in der alles daraufhin überprüft wird, ob es zur Botschaft respektive zum Logo passt.

Dieser Tage bekam ich eine Mail von einem Freund, der mir mitteilte, dass das Buch, das wir gemeinsam publiziert haben, in einer der beschriebenen Kirchen nicht mehr ausgelegt wird, weil die Gemeinde sich über meine Beschreibung ihres Kirchenfensters geärgert habe. Das ist für mich deshalb interessant, weil ich mich gerade mit dem intellektuellen Zustand der evangelischen Kirche beschäftige, damit, wie viel Freiheit und wie viel Kultur in ihr möglich sind und inwiefern die Kirche gerade jener Ort ist (als Christengemeinde in der Bürgergemeinde), an dem sich zeigt, was die Bestimmung von Kultur in der Gesellschaft ist. Meine Sicht dieser Dinge ist seit einigen Jahren sehr skeptisch, weil mir die Evangelische Kirche zunehmend als (H)Ort instrumenteller Vernunft erscheint, in der alles daraufhin überprüft wird, ob es zur Botschaft respektive zum Logo passt.

Kurz darauf bekam ich einen Anruf eines Pastors dieser Gemeinde, der mit mir das Gespräch suchte über den kritisierten Passus. Da demnächst die zweite Auflage des Buches anstünde, wollte er mir die von ihm auch geteilten Irritationen aus seiner Gemeinde vortragen, was die Darstellung seiner Kirche betreffe. Es ging dabei wohlgemerkt nicht um eine falsche Darstellung, nicht einmal um ein Geschmacksurteil, sondern um eine Meinungsäußerung von mir.

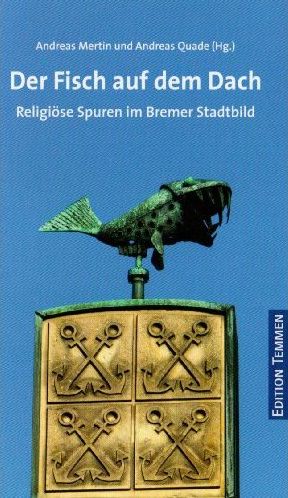

Das Buch handelt von einer kulturhermeneutischen Reise durch die Hansestadt Bremen, die aufzeigt, dass – auch wenn sich deren Bürger bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts von der übermächtigen Kirche getrennt hatten –, die ganze Innenstadt dennoch mit religiösen Zeichen ausgestattet ist. Die Bürger hatten somit die spätere protestantische These von der Heiligung der Welt durch Christus ganz pragmatisch in öffentliche Zeichen umgesetzt: zum Beispiel in einem religiösen Bildprogramm am Rathaus. Im Gegenzug zeigt das Buch, dass man auch in den Kirchen auf Elemente stößt, die dort überraschen, weil sie nicht in den engeren christlichen Kontext gehören: zum Beispiel eine Darstellung Neptuns mitten im Bremer Dom.

In diesem Zusammenhang ging es dann auch um die abstrakten Fenster von Alfred Manessier in der Kirche Unser Lieben Frauen. Diese gehören zu seinen herausragenden und zu Recht weltberühmten Werken. Im Buch sind ihnen vier Seiten gewidmet, zwei davon sind mit Abbildungen gefüllt, eine mit einem Großzitat aus dem Kirchenführer der Gemeinde. Die verbleibende Seite skizziert zunächst die Auseinandersetzung um die abstrakte Kunst in der Kirche aus den 50er-Jahren und mögliche theologische Lösungen für die seinerzeit diskutierten Fragen. Und ich zitiere Horst Schwebel mit dem Satz: „Solche Kunst ist zweck-los, aber gerade in ihrer immanenten Zwecklosigkeit wird ihr Hinweischarakter offenbar. Sie weist über die Wirklichkeit hinaus auf ein Jenseitiges, Noch-Ausstehendes hin.“ Meine Schlussfolgerung war, dass mit Hilfe dieses Interpretaments noch in der ganz säkularen ästhetischen Betrachtung ein religiöses Moment wahrnehmbar ist. Und ich fügte hinzu: man muss die Fenster nicht religiös betrachten, aber man kann es. Ich habe dann den Besucher aufgefordert, sich genau dieser Erfahrung einmal vor Ort auszusetzen, also zu untersuchen „was dieses Farbenspiel der Fenster von Alfred Manessier für ihn selbst bedeutet.“ Ich hoffe, dass zumindest bis zu diesem Punkt kein Dissens mit der Gemeinde besteht.

Und dann folgen die beiden Sätze, die die Gemeinde und den Pastor vermutlich so irritiert haben, dass sie nicht nur das Gespräch mit mir suchen wollten, sondern das Buch auch vorsorglich nicht mehr für die Öffentlichkeit auslegen. Sie lauten:

Die Fenster von Manessier könnten auch in einer Bank, in einem Rathaus, aber auch in einem Museum platziert sein und würden dort ebenfalls Erfahrungen auslösen. Doch wir treffen auf diese farbenreiche Glaskunst hier in einer Kirche, wo sie uns vielleicht zeigt, was ‚visuelle Ekstasis’ bedeutet.

Nun ist mir auch nach der zehnten Lektüre nicht klar, was an diesen Sätzen falsch sein könnte bzw. was daran nicht zu verstehen ist. Ich gehe einmal die möglichen Einwände durch:

1. Zunächst könnte man einwenden: Nein, diese Fenster von Manessier könnten nicht in einer Bank, einem Rathaus oder einem Museum platziert sein.

Könnten sie nicht? Rein sprachlich ist dazu festzuhalten: Es handelt sich bei meiner Formulierung um einen Conjunctivus Praeteriti, genauer: einen Irrealis der Gegenwart, schließlich sind die Fenster in einer Kirche und nicht in einer Bank, einem Rathaus oder einem Museum. Ich sage nur: Wenn wir uns einmal vorstellen, dass sie an einem derartigen anderen Ort wären, dann würden sie dort „ebenfalls Erfahrungen auslösen“. Gemeint und gesagt ist: Ihre Wirkung hängt nicht ausschließlich vom Kontext ab, sondern liegt in ihnen selbst begründet. Ich sage nicht, dass sie die gleichen Wirkungen auslösen, sondern nur, dass es wirkmächtige Fenster sind, denn schließlich möchte ich ja den Leser überzeugen, sich vor Ort in der Kirche dieser Wirkmächtigkeit auszusetzen.

2. Man könnte nun zweitens behaupten, dass ich gemeint hätte, die Fenster seien so unspezifisch, dass sie überall platziert werden könnten, weil sie keine Aussage hätten. Und dem würde man widersprechen.

Nun hatte ich ja gerade lang und breit ausgeführt, dass die Fenster von ihrer Potenz her der religiösen Erfahrung dienen können, hatte diese Erfahrung mit Horst Schwebel als „visuelle Ekstasis“ beschrieben und den Leser aufgefordert, sich dieser Erfahrung auszusetzen. Diesen Vorwurf kann man mir also nur wider besseren Wissens machen. Was ich allerdings an dieser Stelle entschieden bestreite, ist, dass es sich um eine Darstellung von Weihnachten, Pfingsten oder der Predigt handelt – übrigens im Einklang mit dem zitierten Kirchenführer der Gemeinde: „wobei allerdings auf die Darstellung konkreter biblischer Geschichten verzichtet wurde“. Der Kirchenführer spricht an dieser Stelle von „vollständig abstrakten Glasgemälden“ – ich vermute, er meint gegenstandsfreie Glasgemälde.

3. Man könnte nun drittens einwenden, dass es sich um thematische und damit religiöse bzw. christliche Fenster handelt, die Weihnachten, Pfingsten und die Predigt zum Gegenstand haben und, weil sie von einem christlichen Thema ihren Ausgang nehmen, auch in einem entsprechenden Kontext stehen müssen. Von einer möglichen Kontextualisierung im nichtkirchlichen Kontext könne also nicht einmal hypothetisch die Rede sein.

Diese Auffassung teile ich nicht, aber das ist Ansichtssache. Allerdings würde ich dagegen einwenden, dass z.B. das Thema Weihnachten von Manessier dezidiert nicht im Rahmen der Weihnachtserzählung, sondern unter Bezug auf Johannes 1, 14 umgesetzt wird: Das Wort ward Fleisch. Und tatsächlich könnte diese Umsetzung – sieht man einmal von der vom Maßwerk erzwungenen Form ab – überall ihren Platz finden. Das ist ja auch das zentrale Thema von Weihnachten in der Deutung von Johannes 1, 14. Gott sucht sich seinen Ort auf dieser Welt selbst und findet ihn dort, wo wir ihn nicht verorten (oder örtlich beschränken) wollen.

4. Man könnte viertens vertreten, dass diese Fenster deshalb nicht in eine Bank, ein Rathaus oder ein Museum gehören, weil hier theologische bzw. christliche Motive dargestellt sind, die sui generis nichts in einer Bank, einem Rathaus oder einem Museum verloren haben.

Was das Museum betrifft, wird das allerdings wohl niemand ernsthaft vertreten wollen, nicht einmal für Glasfenster, für die es ja auch Museen gibt. Die Mehrzahl aller religiösen Bilder auf dieser Welt finden sich in Museen und wer ihnen dort ihre Wirkungsmächtigkeit abspricht, spricht sehr despektierlich über Kunst. Was das Rathaus angeht, so konnte unser Buch zeigen, dass das gesamte Bremer Rathaus an der Außenfront mit religiösen Motiven übersät ist, dass also ausgerechnet das Rathaus vor Ort der Gegenbeweis zur Behauptung einer zwingend kirchlichen Kontextualisierung ist. Bleibt die Bank übrig. Auch das ist kunsthistorisch kaum nachvollziehbar. Einige der bedeutendsten Tafelbilder der christlichen Malerei wurden explizit für die Stuben von Bankiers geschaffen, ich erinnere an Hans Memlings Passionsbild für den Bankier Tommaso Portinari, das heute in Turin hängt.

Das ist vermutlich aber auch gar nicht der Punkt. Gemeint ist vielleicht, dass ein abstraktes Kirchenfenster mit dem Titel Pfingsten in einer Bank undenkbar sei. Aber warum? Wenn dahinter keine Verachtung des Kunst- und Kulturgeschmacks von Banken steht, dann muss es eine bestimmte Auffassung des Verhältnisses von Welt und Kirche sein. An dieser Stelle geht es meines Erachtens dann allerdings ans Eingemachte, sprich um das theologische Grundverständnis dieser Welt. Es geht darum, ob wir von protestantischer Seite die Trennung von Heilig und Profan aufrechterhalten, ob wir von der Heiligung der Welt Abstand nehmen und die Selbst-Ghettoisierung des Christlichen fortschreiben wollen. Meines Erachtens müssen wir aber zur Kenntnis nehmen, dass wichtige Werke der Gestaltwerdung des Christentums immer schon an anderen Orten – und gerade an anderen Orten – zu finden waren. Es mag schwer fallen, das nach 1700 Jahren dominant kirchlicher Selbstdarstellung zu akzeptieren, aber an dieser Erkenntnis führt kein Weg vorbei. Es bleibt die Frage, wie man damit umgeht.

5. Schließlich könnte man insinuieren, ich hätte mit meinen Sätzen die Fenster von Manessier abgewertet, weil ich behaupte, sie könnten auch in einer Bank, in einem Rathaus oder in einem Museum hängen.

Darauf muss man erst einmal kommen. Heißt das, ästhetische und andere Dinge sind wertloser wenn sie sich außerhalb der muros ecclesiae befinden? Sind wir dann auch kulturell wieder bei Cyprian von Karthago: Extra ecclesiam salus non est? Abgesehen von dem hybrischen Selbstbild, das man da von sich als Kirche zeichnet, bleibt es doch auch in der Sache fraglich. Denn so geht man implizit von einer mittelalterlich-katholischen Vorstellung aus, dass nämlich die Kirche näher bei Gott sei, ja dass Fenster in einer Kirche heiliger und damit wertvoller seien als Fenster in einer Bank. Ich hatte gedacht, der Protestantismus hätte gerade mit dieser Vorstellung gründlich aufgeräumt.

Und faktisch ist es ja umgekehrt, dass der Lauf der Geschichte leider so verlaufen ist, dass die heute in einer Kirche präsentierten Werke aufgrund vielfältiger Erfahrungen als künstlerisch minderwertig angesehen werden. Der Präsident der Stiftung Klassik Weimar, Helmut Seemann, hat das vor kurzem so auf den Punkt gebracht: „Also ich hatte größte Bedenken, mir vorzustellen, es würden jetzt etwa Schriftsteller mit katholischem Hintergrund oder Maler mit evangelischen Auftraggebern mit einem Kulturpreis geehrt werden sollen, der dann ihr Renommee in der Kultursphäre eher beschädigen würde, weil man sie nämlich labeln würde als von den Kirchen ausgehaltene Auftragnehmer.“ So gesehen schützt meine Formulierung Manessier genau vor diesem Verdacht.

Wie ich es drehe und wende, ich finde nichts, was einen Boykott des Buches und eine derartige Reaktion der Gemeinde und des Pastors rechtfertigt. Dass man die Fenster auch anders deuten kann, ist geschenkt; deshalb habe ich der Darstellung durch den Kirchenführer einen größeren Raum eingeräumt als meinen eigenen Überlegungen. Die Gemeinde kommt also im Text durchaus vor, aber eben nicht nur. Es gibt darin auch noch eine zweite und eine dritte Lesart.

Lange bevor die Gemeinde in Bremen auch nur daran dachte, abstrakte Glasfenster in ihre Kirche zu holen, haben sich der Schriftsteller und Theologe Kurt Marti und der Theologe Kurt Lüthi mit der Frage der Sakralität und Profanität der Kunst in den Kirchen auseinandergesetzt. Sie sagen: Nicht die Einordnung in die Verkündigung macht die Kunst christentumskompatibel, sondern ausschließlich ihre Qualität! Veröffentlicht haben sie ihre Überlegungen u.a. unter dem programmatischen Titel „Christus, die Befreiung der bildenden Künste zur Profanität“. Wenn das schon 1958 einsichtig war, warum ist es im Jahr 2009 für eine evangelische Gemeinde immer noch eine schlimme Vorstellung, dass ihre Fenster – und sei es nur in einem Gedankenspiel – auch woanders Platz finden könnten, dass man auch in einer Bank, in einem Rathaus oder in einem Museum auf derartige Werke trifft? Und warum muss das bloße Gedankenspiel so abgestraft werden, dass man verhindern möchte, dass andere es zur Kenntnis nehmen?

Aber vermutlich ist alles viel trivialer. Da hat sich jemand an einer Formulierung (warum auch immer) geärgert, beschließt das Buch aus Protest nicht mehr auszulegen, teilt es dem Pastor mit, der das Ganze dem Autor mitteilt. Und alle finden das normal. Man denkt sich einfach nichts dabei. Und es hat einen ja auch geärgert. Und man wundert sich, dass der Autor darüber entsetzt ist. Aber ein Boykott ist nicht etwas, was man einfach so mal macht. Und Bücher boykottiert man in Deutschland schon gar nicht – einfach mal so. Zugespitzt gesagt: Zwischen Bücher verbannt und Bücher verbrannt liegt nur ein Buchstabe. Die Kruste der Zivilisation ist wirklich dünn: „Freiheit ist immer Freiheit der anders Denkenden, sich zu äußern“.

Wie einleitend geschrieben, beschäftige ich mich gerade damit, wie viel Freiheit und wie viel Kultur in der evangelischen Kirche möglich sind und inwiefern sie – nach der Vorstellung Dietrich Bonhoeffers in „Widerstand und Ergebung“ – gerade jener Ort sein könnte, an dem sich zeigt, was die Bestimmung von Kultur in der Gesellschaft ist. Natürlich ist das hier Geschilderte nicht verallgemeinerbar im Blick auf die evangelische Kirche als Ganze, aber vielleicht doch symptomatisch in der Tendenz. Offenkundig gehen die Beteiligten nicht davon aus, dass die Christengemeinde in der Bürgergemeinde für die Bürgergemeinde gleichnisfähig sein sollte. Sonst müsste man das, was man in der Christengemeinde präsentiert und erfährt, als verallgemeinerungsfähig denken und präsentieren. Statt dessen geht man von der Christengemeinde als einem Gegenüber zur Bürgergemeinde aus. Das aber ist fatal und zeitigt Konsequenzen. Entweder wird hier die Welt ungebührlich abgewertet oder die Kirche ungebührlich aufgewertet. Der fortgeschriebene Dualismus von Kirche und Welt im Sinne von Fanum und Pro-Fanum, der hier implizit durchscheint, ist für mich immer wieder erschreckend. Und es ist ein trauriges Zeichen für eine Kirche der Freiheit.